Dans le cadre du Plan régional santé environnement Grand Est (PRSE), et d’un partenariat entre la collectivité, l’ARS Grand Est et ATMO Grand Est, une campagne de mesure du radon dans le logement est proposée aux habitants de la communauté de communes Gérardmer Hautes Vosges.

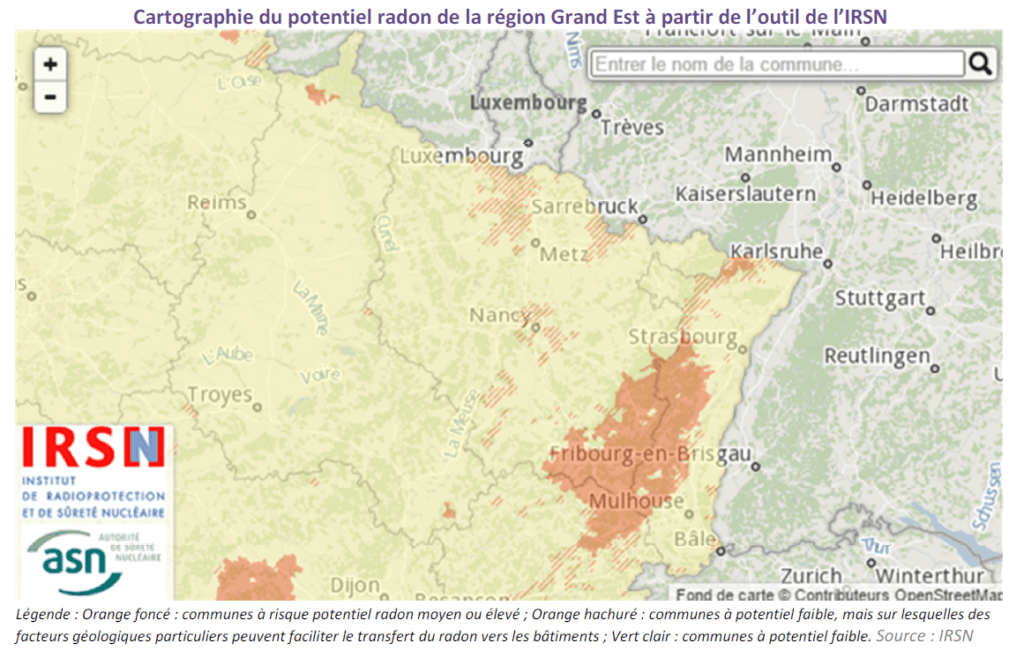

Cette action est déployée sur les 8 communes de la collectivité, toutes étant concernées par un potentiel radon de niveau 3 (élevé).

Ouverte à tous les habitants d’un logement individuel ou d’un logement en immeuble collectif avec pièces de vie situées en rez-de-chaussée (sont exclues les résidences secondaires et locations saisonnières), cette campagne permettra à chacun de s’informer sur le radon, de connaître les moyens de limiter son exposition et de retirer gratuitement, après inscription, un kit de 2 dosimètres permettant de mesurer la concentration en radon dans son logement.

► 100 foyers peuvent participer à cette campagne !

Les appareils de mesure seront à récupérer (dans la limite des stocks disponibles) :

• à la communauté de communes Gérardmer Hautes Vosges pour les habitants de Gérardmer

• dans votre mairie de résidence pour les habitants de Champdray, Granges-Aumontzey, Le Tholy, Le Valtin, Liézey, Rehaupal., Xonrupt-Longemer.

Ils seront délivrés dès le 1er décembre 2025, après inscription et remplissage des informations nécessaires sur la plateforme dédiée pour tester votre éligibilité à la campagne de mesures du radon dans l’habitat.

Plateforme pour s’inscrire à partir du 1er décembre 2025 : https://radon.atmo-grandest.eu

Principes de la campagne

Les principes suivants sont appliqués :

- 2 dosimètres par habitation

- Habitation principale en rez-de-chaussée ou au premier étage,

- Mesures réalisées dans deux pièces de vie différentes : salon/salle à manger, chambre, bureau,

- Pose des dosimètres pendant au moins deux mois,

- Mesures réalisées entre décembre 2025 et mars 2026 (pendant la période de chauffe),

- Pas de modification des habitudes de vie pendant la phase de mesure.

Une fois récupérés, les dosimètres seront analysés et les résultats transmis individuellement aux occupants des logements, en même temps que des conseils et exemples de gestes simples pour faire baisser, si nécessaire, la concentration de radon dans les habitations.

Le radon : qu’est-ce que c’est ?

Le radon, gaz radioactif d’origine naturelle. Il est présent partout à la surface de la planète à des concentrations variables selon les régions et la nature du sous-sol.

De nombreux paramètres influent sur la diffusion du radon depuis son lieu de production. Outre la teneur du sous-sol en uranium, la porosité du sol va jouer un rôle dans l’émanation du radon, l’état du sol et essentiellement son humidité vont également influer sur la capacité du radon à diffuser depuis son lieu de production. Les conditions météorologiques (vent, pression atmosphérique, précipitations) ont également une incidence non négligeable sur la diffusion du radon au niveau du sol. En remontant vers la surface, il peut s’accumuler dans les bâtiments.

Le radon pénètre essentiellement par les parties basses du bâtiment qui sont soit en contact, soit au plus près du sol. Ainsi, sous-sols, caves, vides sanitaires constituent les zones d’entrée préférentielles du radon : fissures, passages de canalisation, joints, dalles présentant un défaut, offrent l’essentiel des voies d’entrée.

Le radon peut également entrer par un apport d’air extérieur, par dégazage à partir de l’eau sanitaire, ou encore à partir des matériaux de construction. La localisation géographique d’un bâtiment, sa structure, mais aussi son mode d’occupation vont conditionner le risque d’accumulation du radon.

Quels sont les effets du radon sur la santé ?

S’il est présent à des concentrations importantes, le radon peut favoriser la survenue de cancers broncho-pulmonaires, notamment si on est exposé à ce gaz pendant une longue période.

Le radon est classé « cancérogène humain certain » depuis 1987 par le centre international de recherche sur le cancer (CIRC), d’abord sur la base de données d’expositions élevées recueillies en milieu professionnel (mines d’uranium), puis à partir de données d’exposition plus faibles constatées dans les habitations.

Les études épidémiologiques en population générale indiquent en effet de façon très convergente une relation linéaire entre l’exposition au radon domestique et le risque de cancer broncho-pulmonaire.

Le radon représente le tiers de l’exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants. Il serait responsable, en France, de 5 à 12 % des cancers du poumon, avec un risque aggravé pour les fumeurs (synergie radon-tabac), ce qui correspond à 1200 à 2900 décès par an.

Comment réduire l’exposition au radon ?

Des solutions existent pour réduire significativement la concentration en radon dans les habitations. Elles reposent sur deux types d’actions :

- Eliminer le radon présent dans le bâtiment en améliorant le renouvellement de l’air intérieur (renforcement de l’aération naturelle ou mise en place d’une ventilation mécanique adaptée) ;

- Limiter l’entrée du radon en renforçant l’étanchéité entre le sol et le bâtiment (colmatage des fissures et des passages de canalisations à l’aide de colles silicone ou de ciment, pose d’une membrane sur une couche de gravillons recouverte d’une dalle en béton, etc.). L’efficacité de ces mesures peut être renforcée par la mise en surpression de l’espace habité ou la mise en dépression des parties basses du bâtiment (sous-sol ou vide sanitaire lorsqu’ils existent), voire du sol lui-même.

Les solutions les plus efficaces peuvent nécessiter de combiner les deux types d’actions. L’efficacité d’une technique de réduction doit être vérifiée après sa mise en œuvre en effectuant de nouvelles mesures de concentration en radon.

Que dit la réglementation ?

Le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire achève la transposition la directive européenne 2013/59/Euratom1.

Ce décret apporte plusieurs avancées dans le domaine de la radioprotection et de la sécurité permettant une meilleure prise en compte de la protection de la population vis-à-vis des rayonnements ionisants et notamment du radon.

Le décret : abaisse le seuil de gestion à 300 Bq/m3 au lieu de 400 Bq/m3, élargit la surveillance des établissements recevant du public aux crèches et écoles maternelles (en plus des établissements sanitaires et médico-sociaux, des établissements thermaux et des établissements pénitentiaires) et créé une information des acquéreurs ou des locataires dans des zones à potentiel radon significatif. Les mesures de radon ne sont pas obligatoires dans les logements.

Le décret a été suivi par des arrêtés relatifs à la cartographie des zones radon et relatifs aux mesures de gestion à prendre en cas de dépassement du seuil de 300 Bq/m3 notamment. La cartographie des zones à risques radon est désormais réalisée à l’échelle communale. De nouveaux territoires (en Alsace notamment) ont été identifiés comme devant faire l’objet d’une surveillance particulière.